会員企業様インタビュー 株式会社ミスミグループ本社

「共に学び、共に進む。真剣な議論の積み重ねが環境対応速度を劇的に変えました。」

サステナビリティプラットフォーム

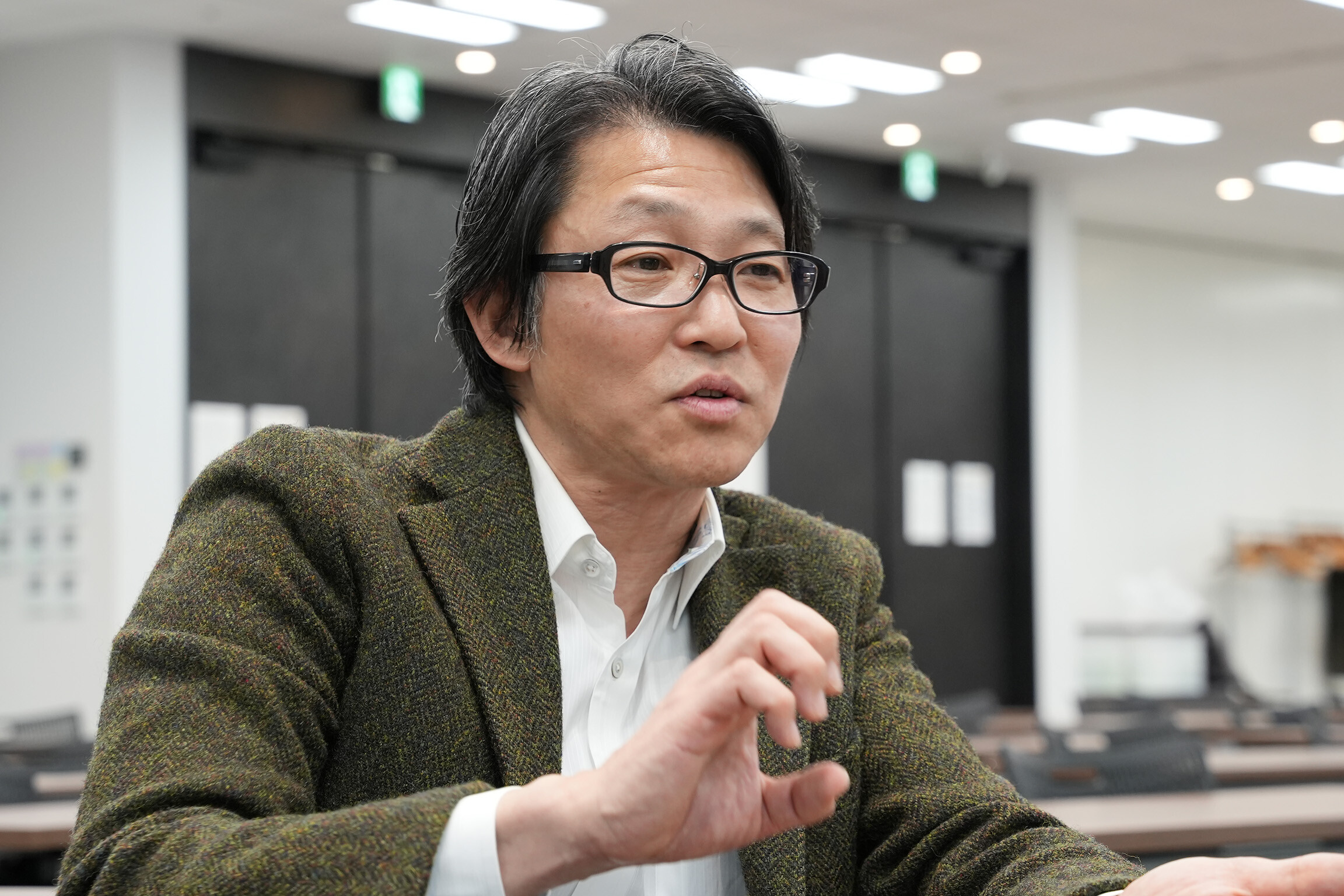

GM 永積様

株式会社ミスミグループ本社

会社概要 1963年に設立。機械加工製品の販売を中心に事業を展開。FA事業、金型用精密機械部品事業、他社商品を扱うVONA事業の3つを主軸とし、製造業の生産ラインや開発部門で必要とされる部品を提供。持続可能な事業運営を目指すミスミグループでは、2022年にコニカミノルタの「環境デジタルプラットフォーム」(以下「環境DPF」)に参加しました。今回は、実際に環境DPFを活用している同社に導入背景や成果、利用して感じたメリットなどについてお話を伺いました。

目次

1.困難だった環境規制の情報収集効率化を実現

2.「濃い生情報」が経営トップを動かす

3.環境DPFに対するご要望や現在の課題など

4.これから利用を検討される企業様に向けたメッセージ

ーーー御社の環境・サステナビリティに関する取り組みについて教えていただけますか?

ミスミグループ本社では、2022年に「サステナビリティプラットフォーム」を立ち上げました。

企業として持続可能な社会の実現に貢献するため、従来の業務に加え環境負荷の削減やサステナビリティに関する取り組みを本格的に進めるための基盤です。

東証プライム市場におけるTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の開示の義務化に伴い、サステナビリティ戦略に基づく環境方針の策定が急務となりました。私自身はそれ以前から製品の化学物質規制対応の責任者を担当していたこともあり、現場で培ってきた知識と経験を活かして、社内での環境対応や戦略策定に携わっています。

ーーー環境DPFに参加したきっかけをお聞かせください

環境に関する規制や制度は専門性が高く、かつ刻々と状況が変わるため、必要な情報の収集には大変な労力がかかっていました。

例えば、他社の担当者に連絡を取って情報を得ようとしても、コンタクトした企業全てにご協力いただける訳ではありません。情報収集のために、相当な数の企業に接触を試みる必要があり、確かな情報源にたどり着くには苦労が絶えなかったのが実情です。

そんな折、ある企業の部長様から「真剣に環境に取り組む企業が集う場」として環境DPFを紹介いただきました。

初めて環境DPFの会合に参加させていただいた際、その場で行われる真剣な議論と、参加者が熱意を持って情報交換している様子に感銘を受けました。

参加したときにまず感じたのは、その場に流れる緊張感と、熱意を持って意見を交わし合う雰囲気です。例えば、質問が出る場面でも、日本ではありがちな「皆さんどう対処されていますか?」といった漠然としたものだけでなく、もっと踏み込んだ具体的な質問が次々に飛び交います。ある参加者は、「この規制はここまで来ていますが、例外事項はどうなっていますか?」と深く掘り下げた質問を投げかけるなど、まさに本質を突く議論が展開されているのです。

他の一般的な会合やセミナーでは、こうした「本気度」を持っている参加者はせいぜい2割程度が実情。しかし、コニカミノルタの環境DPFでは、参加者の多くが真剣な意図を持って参加しており、その密度の高さが際立っています。

また、プレゼンテーションの内容も、あらかじめ練り込まれた具体的で実務に即した情報が多く、「これは本気で作られたものだ」と参加した瞬間に実感しました。

この雰囲気があったからこそ、私たちの役員も「ここは価値がある」と感じ、積極的な利用を後押ししてくれました。

ーーー環境DPFはどのような点が御社の課題解決に役立ちましたか?

環境DPFに参加したことで、情報収集の効率は飛躍的に向上しましたね。

環境DPFでは、毎月「環境戦略」「カーボンニュートラル」「サーキュラーエコノミー(循環経済)」などのテーマごとにワーキンググループが開かれ、それぞれの分野で議論が深められます。

各ワーキンググループには月ごとにテーマが設定されており、参加企業が持ち回りでプレゼンテーションを行い、そこから積極的な議論が行われます。さらに、月末に行われる全体報告会で各ワーキンググループの内容が共有されるため、幅広い情報を効率的に把握することができます。

また「トークルーム」と呼ばれるWEB上に設けられた質問コーナーを活用することで、他社の参加者にリアルタイムで質問し、アドバイスを得られる点も非常に有益です。

「小規模ディスカッション」という参加者同士での個別ディスカッションも行われており、少人数での深い議論が可能な点が他の情報収集方法にはない魅力です。これまでのように個別に接触して情報を集める手間がなくなり、精度の高い情報を手軽に入手できるようになったことで、業務の効率が格段に向上したと感じます。

またソリューション提供企業が参加していることも大きなポイントですね。例えば、 再エネ電力証書(再生可能エネルギー電力証書)に関連する企業様のプレゼンテーションなどは、弊社にとっても実用的な情報が得られ非常に助かっています。

こうした企業の参加があることで、他社の事例や新しいテクノロジーについて学ぶ機会が広がり、実務に即した情報収集が可能になっています。

ーーー参加後、社内でどのような変化がありましたか?

まず社内の経営トップに対して、他社の濃くて生々しいリアルな情報をもとにした具体的な提案ができるようになり、迅速な意思決定が可能になった点が大きな成果だと思います。

これまでは経営判断を仰ぐための資料準備に多くの時間を要してしまったり、エビデンスの不足によって判断が遅れてしまったりといったケースがみられました。

しかし、環境DPFの「濃い生情報」が活用できるようになったことで、重要な意思決定がより迅速に行われるようになりました。組織全体が「より良いサステナビリティの実現」に向けて一致団結し、一体感が生まれた点も大きな成果と感じています。

また、環境DPFへの参加を通じて、社内のチーム全体の意識にも大きな変化が生まれたように感じます。特に、他社の環境分野における一流の先駆者の方々と直接議論を交える中で、メンバー一人ひとりの意識を刺激しています。

最先端の取り組みや戦略、そして現場での具体的な解決手法に触れる中で、"こうしたプロフェッショナルたちと肩を並べたい"、"自分たちもこのレベルに到達しよう"というように、環境対応に真剣に取り組む姿勢を学び取っていると感じます。

このような意識の変革が、会社全体の積極的な環境対応の推進にもつながっていくと思いますね。

3.環境DPFに対するご要望や現在の課題などあれば教えてください

環境DPFは、環境対応に関する情報共有の場として非常に有用ですが、今後さらに多様な部門やテーマにも対応できる場になることを期待しています。

特に、調達部門におけるサステナブルサプライチェーンの構築は、企業の環境対応を進めるうえで避けて通れない課題です。

現在、サステナビリティ対応は環境部門だけの課題に留まらず、サプライチェーン全体を見据えた持続可能な調達が求められています。

ミスミグループでも「サステナブルサプライチェーンマネジメント」を推進していますが、具体的にどのような対応が必要か、他社がどのように取り組んでいるかの情報収集には課題を感じています。部門を超えたディスカッションの機会が増えることで、環境DPFも新たな局面に入っていのではないかと思いますね。

4.これから利用を検討される企業様に向けたメッセージ

環境DPFは、現実に即したソリューションを各社で発見し、作り上げ、共有するという目的のもと、非常に入念に設計されています。

この真剣な取り組みの結果、プラットフォームの質が非常に高くなっているのが特徴だと思います。

参加企業の多くが、ただ参加するのではなく、「真剣に集まる場」としての姿勢がサービス開始以来、貫かれているからこそ、質の高い情報と実践的な知見が交換される貴重な場になっているのだと思います。

今後もこのプラットフォームに熱意ある企業が参加し、ともに成長していけることを願っています。環境対応に真剣に取り組む皆様と一緒に、私たちもさらに進化していけることを楽しみにしています。

お客様プロフィール

1963年に設立。機械加工製品の販売を中心に事業を展開。FA事業、金型用精密機械部品事業、他社商品を扱うVONA事業の3つを主軸とし、製造業の生産ラインや開発部門で必要とされる部品を提供。

【所在地】〒102-8583 東京都千代田区九段南一丁目6番5号 九段会館テラス

【代表者】代表取締役社長 大野 龍隆

【創立】1963年2月23日

【事業内容】

・FA事業:自動化装置・設備向けの特注部品や金型用部品、工具・消耗品などの提供

・金型用精密機械部品事業:プレス金型用部品やプラスチック金型用部品の提供

・VONA事業:他社製品を含む多様な商品を取り扱う

【URL】:https://www.misumi.co.jp

環境デジタルプラットフォームについて

つながりを力に、環境経営課題に挑む

他社とこれまでの実践から学び、自社の未来を創る

環境経営課題に立ち向かう道のりは、暗い森の中を彷徨い歩くことに似ています。

独りでは困難な道のりですが、他社の知見や経験を道しるべとすると、進むべき道が見えてきます。

ここは環境活動に取り組む企業が集い、濃く生々しいリアルな事例や意見が交流できる場。

ここで得られるインサイトこそが、自社の次の一手を見つけるカギとなります。